仮想通貨の取引で脚光を浴びている「ブロックチェーン」。この技術は仮想通貨だけに止まらず、様々な業界へ活用できる可能性があると言われています。

コンテンツ

ブロックチェーンとは?

そもそも「ブロックチェーン」とはどのような仕組みなのでしょうか?

基本の構造

ブロックチェーンとは、一言で言うと「データの台帳」です。

一定期間の取引の履歴(データ)をまとめたものを「ブロック」と言います。

このデータの塊であるブロック一つ一つを一本のチェーンで繋ぐようなイメージで連なるように保存する技術を「ブロックチェーン」と言います。

ブロックチェーンの管理は分散されていて、あらゆるユーザーのコンピューターに保存されています。

そしてそのデータは全て常に公開されているので、インターネットにさえ繋がっていれば誰でも確認することができるのです。

ブロックチェーンの強み

どこからでも誰でも確認することができると言うことは、常にみんなに見張られていると言うことです。

新しくできたブロックには前のブロックを暗号化したデータが一緒に保存されます。そして確認が取れた常に正しいブロック同士をチェーンで繋いでいくので誰かが新しいブロックを改ざんしても前後のデータ合わなくなり、すぐにバレてしまいます。

一つのブロックを改ざんするならその前のブロック、その前、その前、と全て改ざんする必要がありますが、前のブロックから新しいブロックに接続する際に暗号化されたデータは逆解読はできないとされているため、実質改ざんは不可能とされています。

また、分散して管理されているので特定の管理機関がないため、権限が一箇所に集中することはありません。

そのため例え一つのコンピューターが壊れてしまっても大丈夫。システム障害にも強いと言われています。

みんなで見張って分散して管理し、一本のチェーンで繋がっているブロックチェーン。セキュリティー面でかなり安全と言えそうですね。

仮想通貨へのブロックチェーン活用

ブロックチェーンを最初に活用した例が仮想通貨で有名なビットコインです。

このブロックチェーンを利用してビットコインは取引の全てを記録しています。

先にあげたように、実質改ざんが不可能なブロックチェーンのシステムを使って、国や銀行が管理しなくても世界中の大勢の目で管理され、ビットコインを信頼できるようになっているのです。

具体的なユースケース

ビットコイン

イーサムリア

NEM

ビットコインだけでなく、これらの様々な仮想通貨が既にブロックチェーンの技術を活用しています。仮想通貨を安全に流通させるためには、ブロックチェーンの技術が必要不可欠なのです。

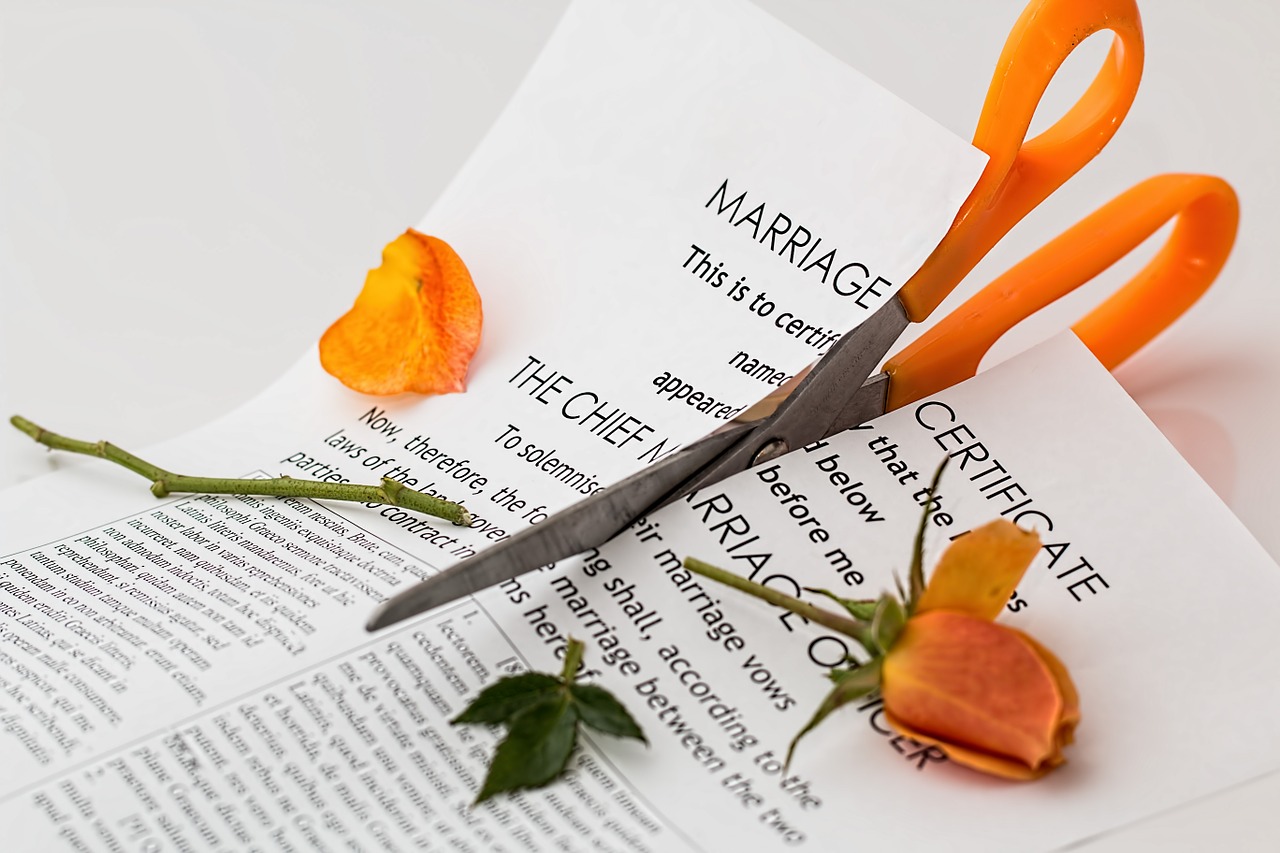

「契約」を刷新するブロックチェーン

ブロックチェーンを使って個人情報を暗号化して保存しておくことで、個人を認証する事にも使用できます。今まで、様々な書類やハンコを用意したり個人情報などの確認をとったりと時間がかかっていた契約も、インターネット上で迅速に行うことが可能となります。

また、ブロックチェーンに記述されている情報を元に契約が行われるので不正防止やコスト削減も期待できます。

具体的なユースケース

既に契約にブロックチェーンを活用した例が出現しています。

「スマートコントラクト」という契約を自動化するシステムを使えば、今までの不動産契約で必ず関わっていた多くの利害関係者を介する必要がなくなり、迅速かつ安全に契約する事ができます。

物流もブロックチェーンで変える

ブロックチェーンを取り入れる事で物流市場が活発になると言われています。

まず、世界中に公開されていて更に前後の履歴ともつながっていることから改ざんが不可能なブロックチェーンを使えば、生産者から消費者までたくさんの工程を経ても全て正しく記録に残ります。これによって偽装される恐れが無くなるのです。

また、これまでは工程ごとにバラバラにデータを管理していたことで、工程間の取引に新規の業者が参入することが難しくなっていましたが、ブロックチェーンが導入されればこれも容易になります。

そして新規参入が増えるとコストが下がり、消費者はより安い品物を受け取れるようになるのです。

具体的なユースケース

アメリカ、セントルイスに拠点を置く財務・決済プラットフォーム提供会社のフルエントは2016年3月11日にブロックチェーンベースの大企業向けグローバルサプライチェーン決済・管理プラットフォーム「フルエント・ネットワーク(Fluent Network)」を発表しました。

このプラットフォームでは、企業が業者からの請求書を承認すると、その請求書は決済情報と紐づけされる仕組みになっています。

トマトも追跡?ブロックチェーンでトレースが変わる

ブロックチェーンの技術を使った取引履歴が改ざんできない信頼の置けるトレース(追跡)機能があれば、どんなものでも追跡が可能になります。

例えばトマトが生産者から消費者の手に渡るまでには、一般的に

農家→組合など→市場→卸業者→小売

などなどたくさんの人や業者の手を経ています。

その過程で、連携を誤ってしまったり、改ざんすることも容易にできてしまいます。食品は産地偽装などもよく問題になりますよね。

しかしブロックチェーンのトレース機能を使えば、生産工程を通過するごとに自動で履歴が残るのでこういった問題が解決されるのです。

トレース機能を使うことで産地偽装の問題解決だけでなく、生産地が見えるので各地の食品のブランドを守ることにもつながり、消費者にも生産者にも大きなメリットがあると言えそうですね。

具体的なユースケース

実際に宮崎県で実施されました。

シビラ、電通国際情報サービス(ISID)、宮崎県綾町の3者で行ったサービスでは、ブロックチェーンでトレースした野菜を実際に販売し、包装に付けたNFCタグかQRコードを読み取ると土壌や作付け時期まで確認できるようにしたそうです。

著作権保護がブロックチェーンでより厳密に

ブロックチェーンは著作権の管理までもを容易にする可能性を持っています。

ビットコインで使用されたように、仮想通貨をまるで現物のコインのように安全に流通させたこの技術をデジタルコンテンツにも適用できる可能性があります。

例えば著作物をブロックチェーン上に登録すると、登録したという履歴だけでなく、その後その著作物を利用した人の履歴まで自動で残すことができます。これによって不正ダウンロードのように違法に著作物を利用されるのを防ぐことができます。

具体的なユースケース

著作権で問題になりがちな音楽や映像、画像などの業界では、既にブロックチェーンを使ったシステムが登場しています。

Blockaiという米国サンフランシスコのスタートアップはブロックチェーン技術を利用したデジタル著作権保護管理サービスを提供しています。クリエイターはこのサービスを使うことで、自分の作品をブロックチェーンを利用したデータベースに登録し、証明書をもらう事ができます。

Uproovというアプリにはブロックチェーンが用いられています。アプリを通じて投稿された映像や音楽、画像などには全て著作権を適用することができるのです。

他にも、特に音楽に特化したdotBCというシステムでは、ファイルの中に、権利者や関わる人の収益配分などを全て埋め込み、ブロックチェーンに記録しておく事ができます。

![]() マコト

マコト

無限の可能性を持つブロックチェーン。どのように発展して行くのか、目が離せませんね。

コメントを残す